Novembre 1993.

La pressione sulla Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, dentro e fuori Sarajevo, è fortissima [puoi recuperare qui l’ultimo episodio di BarBalcani - Podcast].

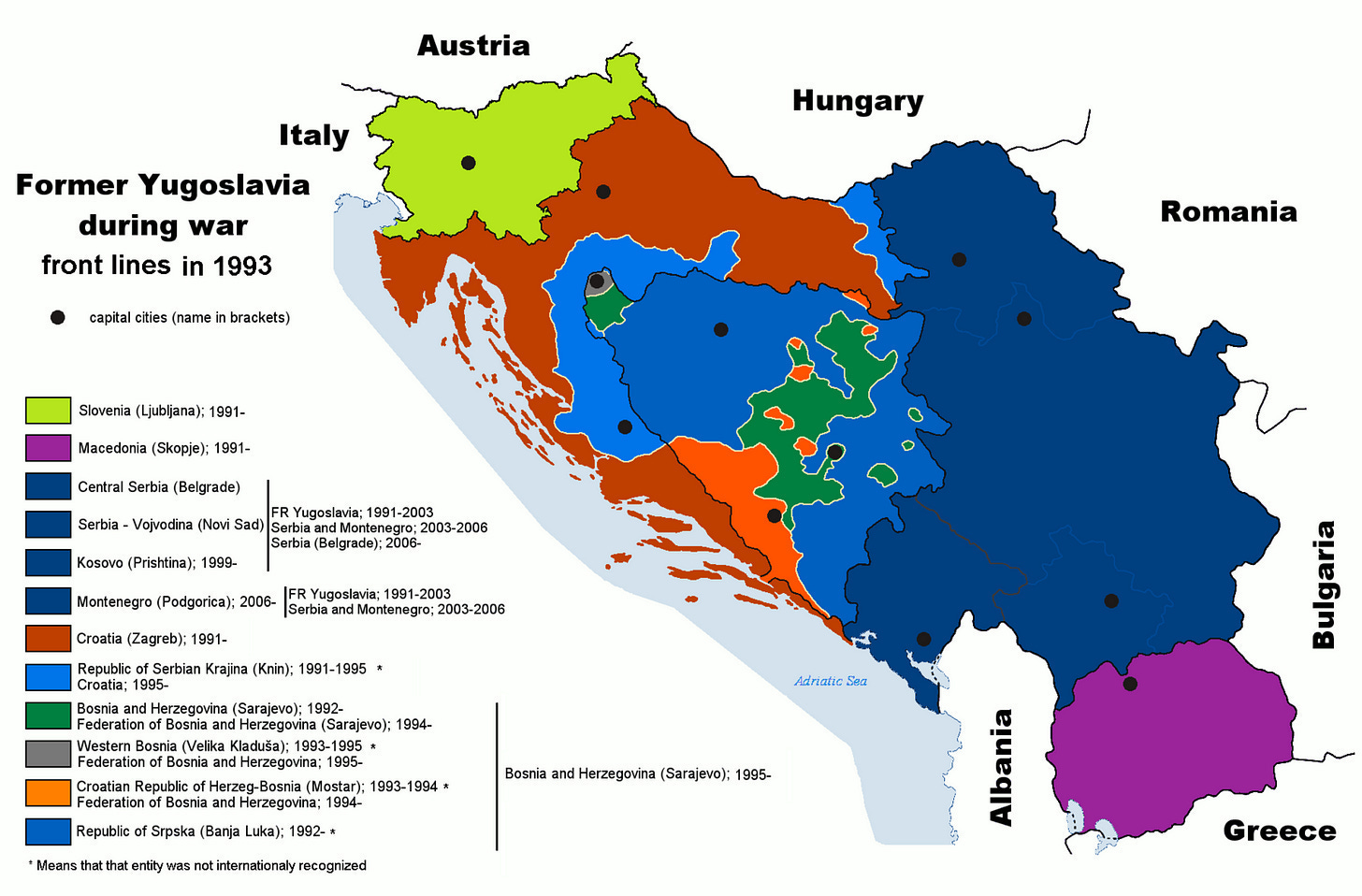

Alla capitale bosniaca viene imposto un blocco degli approvvigionamenti dalla Republika Srpska e della Repubblica Croata dell’Erzeg-Bosnia, mentre si complica la situazione sul campo di battaglia per il nuovo fronte di guerra aperto dalla Regione autonoma della Bosnia Occidentale.

Ma è soprattutto a sud che si registrano le violenze più efferate. E, a novembre, anche uno degli episodi più bui della storia della Bosnia.

L’abbattimento dello Stari Most

Dopo il massacro di Stupni Do per mano del Consiglio di difesa croato (l’esercito della Repubblica Croata dell’Erzeg-Bosnia), il 2 novembre l’Esercito della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina risponde con un’altra violenza sui civili.

L’antica cittadina mineraria di Vareš viene conquistata e messa a ferro e fuoco, costringendo oltre 12 mila persone a fuggire dal giorno alla notte.

L’escalation tra bosgnacchi e croato-bosniaci raggiunge però il suo culmine con l’episodio più tragico da un punto di vista simbolico, storico, sociale e diplomatico.

La distruzione dello Stari Most.

Il Ponte Vecchio di Mostar fu costruito nel 1566 per ordine del sultano ottomano Solimano il Magnifico. Considerato una delle meraviglie dell’architettura ottomana, domina il fiume Neretva con un solo arco da un’altezza di 24 metri e con due torri definite mostari (“custodi del ponte”).

Il ponte è il simbolo stesso della città dell’Erzegovina, che collega non solo le due sponde, ma anche due popoli, due religioni, due etnie.

Il Consiglio di difesa croato lo considera perciò un obiettivo militare ed è così che il 9 novembre succede l’impensabile, che fa inorridire il mondo interno.

Un’unità croato-bosniaca abbatte il ponte con diversi colpi di mortaio dalle alture sopra Mostar, tra le urla di giubilo degli stessi soldati.

Già danneggiato dai bombardamenti serbi del 1992, il Ponte Vecchio rimaneva come ultimo collegamento tra il quartiere musulmano sulla riva sinistra e quello croato dall’altra parte del fiume.

Ma soprattutto rappresentava l’unica via di accesso all’acqua potabile sulla riva destra per circa 55 mila bosgnacchi (anche se costretti a sfidare i cecchini correndo da una parte all’altra del ponte). Ora sono in trappola.

Di fronte allo Stari Most crollato, con un’enorme voragine al centro, ogni speranza di una Bosnia ed Erzegovina multiculturale sparisce come i detriti del ponte sul fondo della Neretva.

L’abbattimento del Ponte Vecchio di Mostar è un colpo al morale dei bosgnacchi, ma non intacca gli sviluppi imponenti della conquista di Vareš.

Dal 2 novembre l’Esercito bosniaco è riuscito a collegare le quattro regioni di Sarajevo, Mostar, Tuzla e Zenica, con cinque corpi d’armata tornati all’offensiva nelle zone più industrializzate del Paese.

Un esercito di 80 mila soldati ora in grado di fronteggiare serbo-bosniaci e croato-bosniaci con grandi quantitativi d’armi ricevute dai Paesi arabi alleati o comprati sul mercato nero grazie all’intermediazione di Slovenia, Stati dell’Europa orientale o dell’ex-URSS.

Sul campo iniziano a vedersi missili anticarro statunitensi Stinger, ottenuti grazie a intermediari dell’Afghanistan. Ma anche consiglieri e reparti specializzati inviati da Arabia Saudita, Turchia, Giordania e Marocco.

La diplomazia della nuova Unione Europea

Dal 1° novembre sulla scena internazionale c’è un nuovo attore. L’Unione Europea. In verità non è nuovo, si è solo cambiato la veste (da Comunità Europea) con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht firmato il 7 febbraio 1992.

La nuova Unione Europea si presenta dopo una sola settimana dalla “rinascita” con una prima bozza di piano di pace per la Bosnia ed Erzegovina, dopo il fallimento del Piano Owen-Stoltenberg.

È l’8 ottobre quando i ministri degli Esteri di Germania e Francia - rispettivamente Alain Juppé e Klaus Kinkel - inviano alla presidenza di turno belga del Consiglio dell’UE una lettera per dettagliare la loro proposta per risolvere la crisi nell’ex-Jugoslavia.

In realtà il Piano Juppé-Kinkel non si discosta granché dai principi del Piano Owen-Stoltenberg. Si differenzia solo per due fattori: per la concessione di un 3,6% di territorio in più ai bosgnacchi (dal 30% di partenza) e soprattutto per la graduale - ed esplicita - abolizione delle sanzioni internazionali contro la Jugoslavia.

Se anche questo nuovo piano nasce storto per le critiche ricevute dalla stampa europea e dall’amministrazione statunitense, allo stesso tempo riesce a riportare le parti attorno allo stesso tavolo della diplomazia.

Il 29 novembre Ginevra si apre un nuovo round di negoziati di pace della Conferenza per l’ex-Jugoslavia, presieduta dal negoziatore dell’Unione Europea per l’ex-Jugoslavia, David Owen, e dal rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Thorvald Stoltenberg.

Alla riunione partecipano i leader di Serbia, Croazia, delle tre Repubbliche bosniache (quella ufficiale con capitale Sarajevo e le autoproclamate Republika Srpska e Repubblica Croata dell'Erzeg-Bosnia), i 12 ministri degli Esteri dell’Unione Europea e i delegati statunitense e russo.

Il clima è pesantissimo e nessuna delle parti in conflitto è disposta a fare concessioni. A uscirne davvero rafforzato è solo il presidente serbo, Slobodan Milošević, che si mostra risoluto nel rifiutare compromessi al ribasso.

Con l’ormai classica retorica di Belgrado «vittima di un complotto internazionale», torna a focalizzarsi sulla campagna elettorale in vista del voto del 19 dicembre per il rinnovo del Parlamento serbo.

Un Tribunale storico

Mentre proseguono con estrema difficoltà gli sforzi diplomatici, il 17 novembre diventa una delle date più decisive per la storia contemporanea dei Balcani.

A L’Aia, nei Paesi Bassi, va in scena la seduta inaugurale del Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia.

La nascita del Tribunale internazionale per perseguire i responsabili di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio sul territorio dell’ex-Jugoslavia a partire dal 1991 è stata sancita nel febbraio 1993 dalla Risoluzione 808 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La composizione poi definita con la Risoluzione 827 del 25 maggio.

È formato da 11 giudici divisi in 3 camere (due di primo grado e una d’appello), un pubblico ministero e un cancelliere. Tutti sono eletti dall’Assemblea Generale dell’ONU, solo il pubblico ministero dal Consiglio di Sicurezza.

Tutti gli Stati delle Nazioni Unite hanno il dovere di arrestare e tradurre a L’Aia le persone accusate dal pubblico ministero di aver «organizzato, istigato, ordinato, o altrimenti aiutato o favorito l’organizzazione, la preparazione o l’esecuzione» dei reati di competenza del Tribunale.

Si punta in alto, ma il divario tra le ambizioni e le reali possibilità di attuare i mandati di cattura solleva enormi dubbi, anche nello stesso presidente del Tribunale, l’italiano Antonio Cassese.

Anche perché alcuni Paesi - in primis Francia e Gran Bretagna - si mettono di traverso su alcune nomine che potrebbero essere decisive per un’azione incisiva.

A partire da quella del pubblico ministero, l’egiziano Cherif Bassouni. La motivazione religiosa non regge, la verità è che in qualità di capo della Commissione di esperti del Consiglio di Sicurezza ONU ha già condotto inchieste nell’ex-Jugoslavia nell’ottobre 1992.

E ciò che ha raccolto sono prove sui crimini di guerra ordinati dagli stessi interlocutori dei negoziatori UE, a cui sono state promesse le porzioni maggiori della Bosnia ed Erzegovina.

Con una figura come Bassouni al suo interno, il Tribunale sarebbe un fattore troppo scomodo per la diplomazia occidentale.

Se pensi di conoscere qualcuno interessato a questa newsletter, perché non regalare un abbonamento?

Qui l’archivio di BarBalcani - Podcast:

A questi link puoi trovare il riassunto degli anni già trascorsi:

Share this post