Maggio 1993.

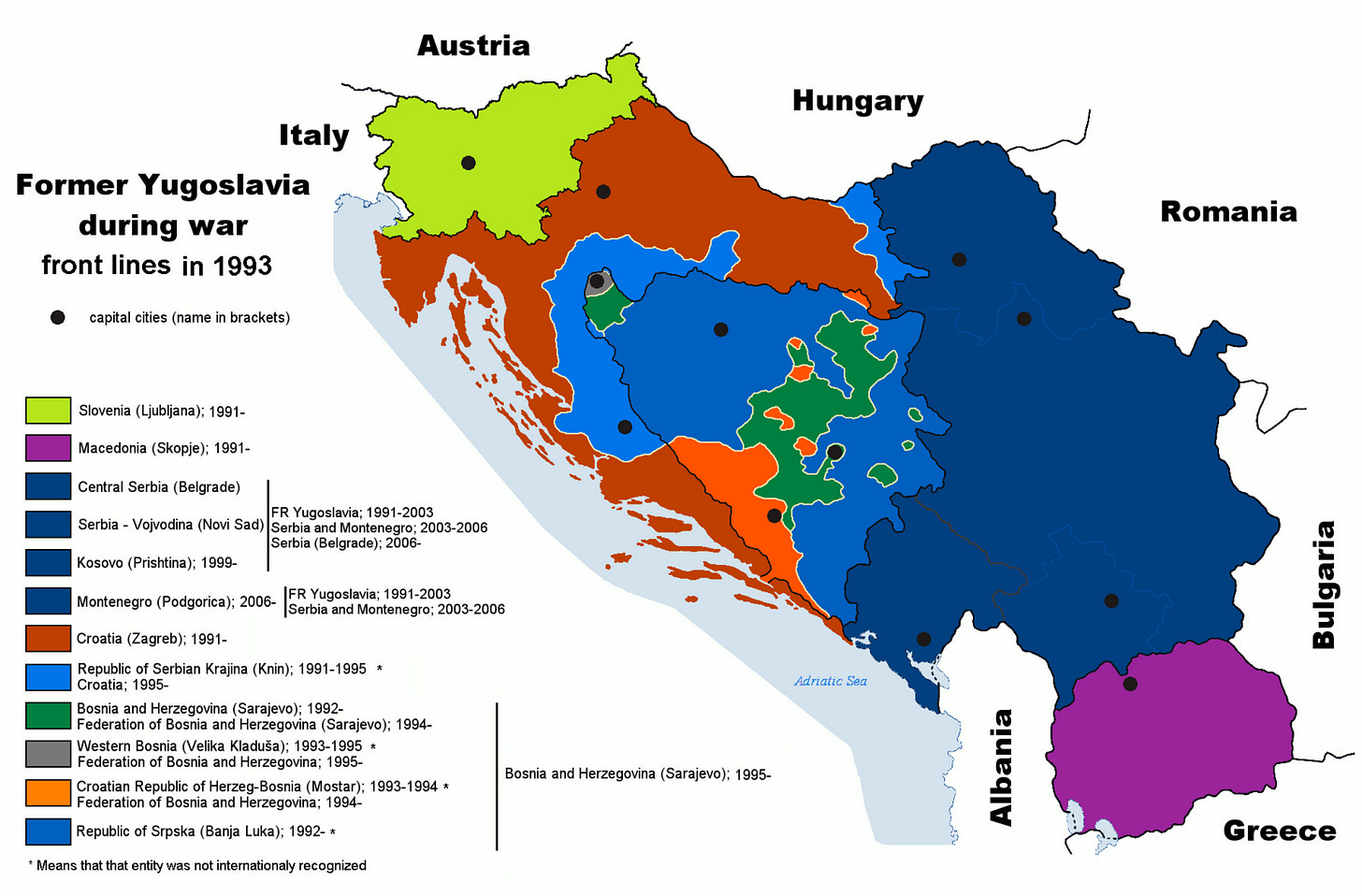

Dopo oltre un anno di guerra la Bosnia ed Erzegovina è entrata nel caos più totale, sia dal punto di vista diplomatico, sia da quello militare. Sono saltate tutte le alleanze e nessuna strategia sembra più guidare le parti in lotta [puoi recuperare qui l’ultimo episodio di BarBalcani - Podcast].

Croato-bosniaci e musulmani sono tornati a scontrarsi ferocemente, come dimostrato dal massacro di Ahmići.

D’altro canto i serbo-bosniaci attaccano sempre più duramente la riva sinistra del fiume Drina, ma l’ostinazione a rifiutare il Piano Vance-Owen per la pace sta rendendo sempre più tesi i rapporti con Belgrado.

Anche la diplomazia internazionale sta arrancando, tra grandi proclami - non da ultimo l’aver definito Srebrenica «area protetta» - e quasi nulla capacità di implementazione sul terreno.

Serbi contro

I tentativi del presidente serbo, Slobodan Milošević, di convincere i serbo-bosniaci a firmare il piano di pace internazionale si intensificano all’inizio del mese.

Il 2 maggio, accompagnato dal primo ministro greco, Konstantin Mitsotakis, e dal negoziatore della Comunità Europea per l’ex-Jugoslavia, David Owen, Milošević organizza ad Atene una sessione d’emergenza della Conferenza per l’ex-Jugoslavia.

Qui il presidente della Republika Srpska, Radovan Karadžić, si impegna a firmare il Piano Vance-Owen, ma solo a patto che venga ratificato anche dal Parlamento serbo-bosniaco (che l’ha però respinto due volte da quando è stato presentato).

E, puntualmente, arriva un nuovo rifiuto.

Il 5 maggio i 65 deputati serbo-bosniaci riuniti a Pale - in prevalenza militari, criminali di guerra e profittatori per nulla interessati alla fine del conflitto - si mettono di nuovo di traverso.

Non lo respingono formalmente, ma fanno di più. Decidono di indire un referendum popolare per decidere se accettare o respingere il Piano.

Milošević, presente a Pale, viene sconfitto politicamente da Ratko Mladić. Il comandante dell’Esercito della Republika Srpska riesce a compattare l’ala radicale e, per dimostrare tutta la sua intransigenza, ordina di bombardare Žepa e Sarajevo mentre è in corso la seduta.

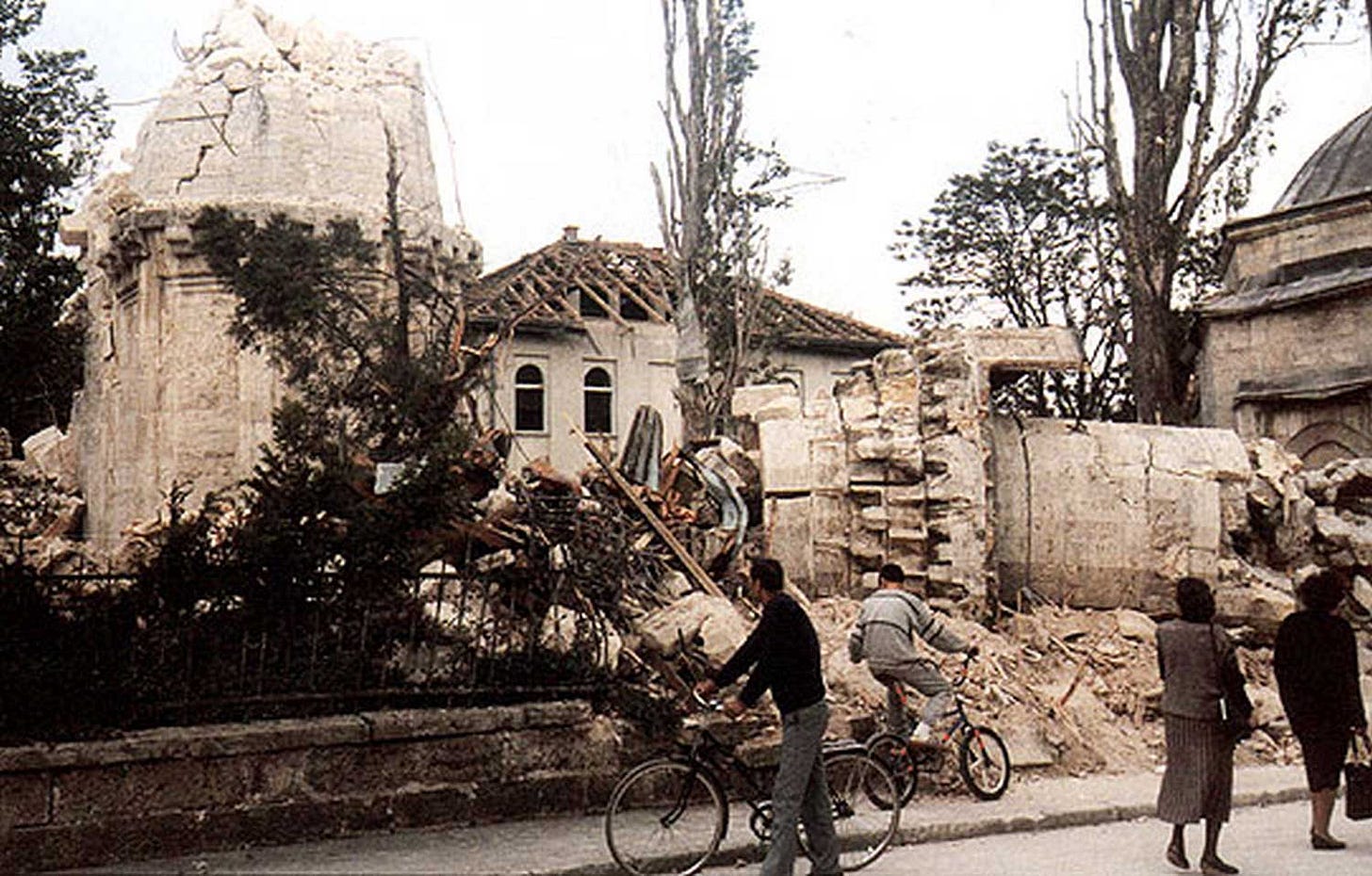

Il giorno seguente le due moschee cinquecentesche di Banja Luka vengono distrutte.

Il referendum del 15-16 maggio è, come da previsioni, un plebiscito. Il 96,87% degli elettori serbo-bosniaci recatisi alle urne decide di respingere il Piano Vance-Owen. L’affluenza è di 9 elettori su 10, cioè circa 1,2 milioni di persone.

Il risultato coglie tutti di sorpresa, più che altro per la mentalità suicida che lo contraddistingue.

La Serbia di Milošević, la “madrepatria” per i serbo-bosniaci e sostegno imprescindibile per continuare la guerra, impone le sanzioni contro la Republika Sprska già minacciate dopo l’annuncio del referendum.

La frontiera lungo la Drina viene chiusa a tutti gli approvvigionamenti in arrivo da Serbia e Montenegro, fatta eccezione per quelli umanitari.

Milošević è furioso, perché con la decisione dei serbo-bosniaci continueranno a gravare su tutta la Repubblica Federale di Jugoslavia le sanzioni internazionali.

La comunità internazionale non è meno scioccata dalla continua opposizione dei serbo-bosniaci.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU viene convocato d’urgenza. Il 6 maggio viene approvata la Risoluzione 824, che estende anche a Goražde, Sarajevo, Tuzla e Žepa la definizione di «area protetta», come già fatto per Srebrenica.

Ma, ancora, non si tratta nient’altro che di una risoluzione vaga, che chiede la fine degli attacchi serbo-bosniaci contro le città sulla Drina senza prevedere alcuna sanzione in caso di mancato rispetto.

Perché da una parte c’è la Francia che continua a perseguire la sua politica dell’acquiescenza. E dall’altra ci sono gli Stati Uniti che, dopo mesi di giravolte, iniziano a perdere interesse per la Bosnia.

A Washington si fa strada l’idea che sia meglio focalizzarsi sul “contenimento”. Cioè impedire l’espandersi delle violenze oltre i confini bosniaci, nell’attesa che la furia etnica nel Paese si plachi da sé.

L’odio tra bosgnacchi e croato-bosniaci

Nel maggio 1993 la furia etnica non sembra però essere minimamente sul punto di placarsi. Anzi, tutto il contrario.

Dopo il massacro di Ahmići del 16 aprile la situazione precipita nella valle del fiume Lašva (nella Bosnia centrale), con due schieramenti ferocemente contrapposti: i croato-bosniaci e i bosgnacchi, i bosniaci musulmani.

L’apice viene raggiunto il 9 maggio, a Mostar. Una città che fino allo scoppio della guerra contava 130.000 abitanti, con una composizione tra etnie maggioritarie armonica: 35% di bosgnacchi, 34% di croato-bosniaci e 19% di serbo-bosniaci.

Tutto cambia con lo scoppio della guerra, la fuga dei serbo-bosniaci e l’afflusso di profughi musulmani. Ma soprattutto con l’esacerbarsi dell’odio etnico tra i due gruppi prevalenti.

È così che, dopo aver devastato Vitez e Gornji Vakuf, le truppe del Consiglio di difesa croato (l’esercito della Repubblica croata dell’Erzeg-Bosnia) assaltano Mostar. Cercano musulmani casa per casa, sulla sponda sinistra del fiume Neretva.

Oltre duemila bosgnacchi vengono rinchiusi in campi di concentramento, il quartiere turco viene raso al suolo, le 17 moschee storiche abbattute.

Le violenze si estendono a Jablanica, Konjic, Busovača e Kiseljak. Tutta l’area della Neretva, cruciale per i collegamenti tra l’Adriatico e Sarajevo e per il controllo delle centrali idroelettriche della Bosnia centrale.

Il nuovo rigurgito di violenza nazionalista dei croato-bosniaci trova una solida sponda oltre confine, nella “madrepatria” Croazia del presidente Franjo Tuđman. Quel presidente che parla di «presidio della cristianità» in Bosnia.

Tuđman attinge a piene mani nella retorica ustascia (il movimento clerico-fascista croato, alleato di nazisti e fascisti italiani nella Seconda Guerra Mondiale). Un po’ di nazionalismo, un po’ di clericalismo, un po’ di odio etnico.

Grazie al supporto della mafia erzegovese e dei circoli di contrabbandieri d’armi che gravitano attorno presidente della Repubblica croata dell’Erzeg-Bosnia, Mate Boban, Tuđman riesce a inviare in Bosnia quattro brigate di soldati (fatti passare per originari dell’Erzegovina), 50 carri armati e 200 pezzi di artiglieria pesante.

Il tutto alle spalle del Parlamento di Zagabria, che non discute né autorizza l’invio di armi e soldati.

L’esposizione di Tuđman è però eccessiva. Tanto che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU invia un avvertimento a Zagabria il 10 maggio: in caso di non-rispetto del cessate il fuoco saranno applicate sanzioni anche contro la Croazia.

L’affossamento del Piano Vance-Owen

La diplomazia internazionale è però meno attenta di quel che potrebbe sembrare su ciò che sta accadendo nel caos della Bosnia ed Erzegovina.

Perché nel frattempo si verificano movimenti burrascosi su quel Piano Vance-Owen che non riesce a trovare uno sbocco sul terreno.

Da una parte la Russia spinge per attuare il piano di pace anche senza il via libera dei serbo-bosniaci, prevedendo una stretta collaborazione tra truppe russe e statunitensi nell’ambito della Forza di Protezione delle Nazioni Unite (UNPROFOR).

Ma dall’altra parte gli Stati Uniti mettono la prima pietra tombale al Piano, sfiduciati dalle possibilità di riuscita e non intenzionati a mandare soldati nei Balcani.

Quello che ne risulta è un accordo segreto tra Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia e Spagna per affossare il Piano Vance-Owen e sostituirlo con un “Piano d’azione” che imprima una svolta nell’affrontare la questione bosniaca.

Il nuovo Piano d’azione viene presentato il 22 maggio. È composto di 13 proposte per la Bosnia ed Erzegovina, elaborate senza il contributo delle Nazioni Unite, della Comunità Europa, di Germania, Italia e Paesi Bassi.

È un Piano d’azione che prevede l’assistenza umanitaria, le sanzioni, la no-fly zone e le aree protette, la possibilità di chiudere la frontiera tra Serbia e Bosnia e l’istituzione di un Tribunale per i crimini di guerra.

Ma, a differenza del Piano Vance-Owen, non ha la priorità di salvaguardare (in qualche modo) l’integrità territoriale della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, ma quella di «mettere fine a questa terribile guerra e cercare una soluzione stabile e giusta».

Il Piano viene portato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 27 maggio e, prima di approvare una Risoluzione, il segretario generale dell’ONU, Boutros Boutros-Ghali, viene incaricato di redigere un working paper sulle aree protette.

Per renderle effettive, Boutros-Ghali sottolinea la necessità un numero di soldati variabile a seconda dell’obiettivo in ogni area: una presenza simbolica di 110/2.200 osservatori militari, una presenza consistente di 4.500/12.000 soldati ONU per proteggerle e un’alta concentrazione di 15.000 caschi blu per difenderle dagli attacchi.

Quando la notizia del nuovo Piano d’azione arriva nella Republika Srpska, i politici serbo-bosniaci esultano per due motivi. In primis perché non lo considerano un impedimento alla ghettizzazione dei bosgnacchi.

E poi perché l’intransigenza sul Piano Vance-Owen sembra averli premiati, anche considerate le crisi politiche che assorbono Milošević a Belgrado.

Dopo la sconfitta politica a Pale del 6 maggio, il presidente serbo si sta difendendo dalle richieste di dimissioni arrivate anche dal Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa. L’accusa è di essere responsabile della divisione tra i serbi, in quanto discendente del totalitarismo ateo del comunismo jugoslavo.

Ma la verità è che l’affossamento del Piano Vance-Owen rafforza soprattutto Milošević, proprio per quel nuovo obiettivo del Piano d’azione di mettere fine alla guerra e non più di salvaguardare l’integrità territoriale della Bosnia ed Erzegovina.

È così che la prima testa a cadere a Belgrado è quella del presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia, Dobrica Ćosić, che già si era schierato con l’opposizione di Milan Panić alle elezioni presidenziali in Serbia del dicembre 1992.

Il 31 maggio il presidente Ćosić viene destituito dal Parlamento federale su pressione di Milošević (come già fatto con l’ex-premier federale Panić), con l’accusa di aver tramato per rovesciare il potere legittimo nella Federazione.

Se pensi di conoscere qualcuno interessato a questa newsletter, perché non regalare un abbonamento?

Qui l’archivio di BarBalcani - Podcast:

A questi link puoi trovare il riassunto degli anni già trascorsi:

Share this post