Marzo 1994.

Il dialogo aperto dalla diplomazia statunitense tra Zagabria e Sarajevo ha portato al via libera al progetto di federazione tra bosgnacchi e croato-bosniaci da parte dei leader di Croazia e Bosnia ed Erzegovina [puoi recuperare qui l’ultimo episodio di BarBalcani - Podcast].

È il passo decisivo per la fine della guerra tra due delle tre componenti etniche in lotta sul territorio bosniaco e la pace tra le due Repubbliche ex-jugoslave. Con implicazioni dirette su quell’entità che era nata proprio dal secessionismo croato in Bosnia.

La Repubblica Croata dell’Erzeg-Bosnia.

La nuova Federazione in Bosnia

È il 1° marzo quando il ministro degli Esteri croato, Mate Granić, il primo ministro bosniaco, Haris Silajdžić, e il neo-presidente della Repubblica Croata dell’Erzeg-Bosnia, Krešimir Zubak, siglano un’intesa preliminare sulla Federazione di Bosnia ed Erzegovina.

Il progetto si basa sul modello svizzero, con 8 cantoni (3 a maggioranza musulmana, 3 a maggioranza croata e 2 misti), un governo centrale con potere esclusivo su difesa e politica estera, e ampie autonomie locali.

Ma c’è di più. Una seconda intesa prevede una confederazione tra la Federazione di Bosnia ed Erzegovina e la Croazia. I due Stati rimarranno indipendenti, ma con forti legami militari ed economici.

Si tratterebbe a tutti gli effetti della fine dell’entità croato-bosniaca nell’Erzegovina, ma il presidente croato, Franjo Tuđman, si adopera per non abbandonare gli alleati con cui aveva progettato per oltre un anno e mezzo la Grande Croazia.

L’ex-presidente della Repubblica Croata dell’Erzeg-Bosnia, Mate Boban, viene paracadutato nell’azienda petrolifera INA. Il comandante dell’unità croato-bosniaca responsabile dell’abbattimento del Ponte di Mostar nel novembre 1993, Slobodan Praljak, è promosso al rango di generale.

La tensione politica a Zagabria aumenta con la scoperta di campi di concentramento croati in Erzegovina. Alcuni esponenti di spicco dell’Unione Democratica Croata rompono in modo clamoroso con Tuđman (dello stesso partito), tra cui Stjepan Mesić, l’ex-presidente jugoslavo che dimettendosi nel dicembre 1991 aveva affermato che «la Jugoslavia non esiste più».

Nel frattempo il governo di Sarajevo guarda con favore al progetto voluto da Washington, che permetterebbe di creare un’entità statale capace di tenere testa alla Republika Srpska (di fatto a se stante, ma dipendente dal sostegno di Belgrado).

A partire dal 4 marzo i colloqui tra le delegazioni croata e bosniaca procedono spediti sotto la guida dell’inviato speciale degli Stati Uniti per l’ex-Jugoslavia, Charles Redman. Dopo dieci giorni di trattative presso l’ambasciata statunitense a Vienna, il 13 marzo si arriva a un accordo finale.

La cerimonia di firma dell’intesa viene organizzata in pompa magna a Washington - da cui Accordo di Washington - il 18 marzo alla presenza del presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, che osserva l’omologo croato Tuđman e quello bosniaco, Alja Izetbegović, mettere ufficialmente fine a uno dei tanti conflitti sul territorio bosniaco.

Il tramonto della Repubblica Croata dell’Erzeg-Bosnia è ineluttabile. Ma per il momento non arriva l’abolizione formale.

La nuova Federazione non può prescindere dalla fine della guerra con serbi e serbo-bosniaci - dal momento che controllano il 70% del territorio della Bosnia ed Erzegovina. Ed è proprio loro che l’Accordo di Washington tenta di mettere alle strette.

Questa politica aggressiva da parte di Washington trova però resistenze in Europa. Fatta eccezione per la Germania che, dopo la parentesi del Piano Juppé-Kinkel, torna a schierarsi dalla parte degli Stati Uniti.

Francia e Regno Unito sono particolarmente insofferenti verso l’amministrazione Clinton, che a sua volta è più focalizzata sullo stringere i rapporti con la Russia per fare pressione su Belgrado.

Il 14 marzo - a un solo giorno dalla firma dell’accordo tra Zagabria e Sarajevo - il segretario di Stato statunitense, Warren Christopher, e il ministro degli Esteri russi, Andrej Kozyrev, concordano a Vladivostok una politica comune nei Balcani.

È così che il suo vice di Kozyrev, Vitalij Čurkin, inizia a viaggiare tra Mosca, Belgrado e Pale, per spingere i serbi a convergere verso una soluzione diplomatica e pacifica del conflitto in corso in Bosnia, come fatto da croati e bosgnacchi sotto l’iniziativa statunitense.

Il dissesto dell’economia serba

Chi recepisce il messaggio russo/statunitense non sono i serbo-bosniaci - che il 24 marzo votano contro il possibile ingresso nella Federazione croato-bosgnacca - quanto piuttosto il presidente della Serbia, Slobodan Milošević.

Il leader serbo è consapevole che guerra e sanzioni internazionali stanno imponendo un costo insostenibile per l’economia nazionale, ormai sull’orlo della bancarotta.

Dal 1991 i danni stimati sono pari a 45 miliardi di dollari, gli standard di vita sono peggiori di qualsiasi altro Paese europeo, l’inflazione ha toccato uno dei punti più bassi della storia. Solo il Papiermark dei tempi dell’iperinflazione nella Repubblica di Weimar nel 1922 ha espresso un valore inferiore alla banconota da 500 miliardi di dinari in circolazione a inizio 1994 in Serbia.

Come nuovo colpo di scena per risollevare le sorti dell’economia serba, Milošević affida a Dragoslav Avramović la Banca Nazionale della Jugoslavia. Già consigliere di Tito e collaboratore della Banca Mondiale, l’economista 75enne - definito “supernonno” - imposta un «programma di salvezza» per salvare le sorti del Paese.

Avramović blocca la stampa dei vecchi dinari e li sostituisce con banconote legate al marco tedesco, con un tasso di cambio fisso uno a uno. Se da una parte viene fermata l’inflazione e a Belgrado si parla di «miracolo economico», dall’altra parte viene esaurita la valuta e non ci sono speranze senza pace e senza sanzioni.

Che qualcosa si sta muovendo a Belgrado lo dimostra un altro scenario di conflitto - congelato dal febbraio 1992 - sul territorio dell’ex-Jugoslavia. Nella Repubblica Serba di Krajina il neo-presidente, Milan Martić, subisce pressioni da Milošević per intavolare un dialogo con Zagabria.

I colloqui presso l’ambasciata russa a Zagabria portano il 29 marzo a un accordo che prevede il ritiro delle armi pesanti da parte dell’esercito croato e delle forze serbo-croate per una ventina di chilometri dal fronte e l’istituzione di una linea divisoria di mille chilometri controllata dalla Forza di Protezione delle Nazioni Unite (UNPROFOR).

Sembra questo un passo per la pace definitiva sul territorio croato, dopo tre anni di guerra combattuta e congelata. Il 30 marzo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva la Risoluzione 908, rinnovando il mandato dei caschi blu di altri sei mesi in Krajina e in Bosnia ed Erzegovina.

L’assedio di Goražde

Tutto questo non impedisce però un’escalation del conflitto sul territorio bosniaco.

Se da una parte Milošević apre al dialogo per evitare ricadute sull’economia serba, dall’altra vuole impedire che i legami tra Sarajevo e Washington diventino sempre più stretti e rafforzino l’esercito bosniaco.

La missione statunitense di alto livello a Sarajevo è così importante che il presidente Izetbegović si deve assentare dalla seduta dell’Assemblea della Federazione di Bosnia ed Erzegovina in cui viene approvata la nuova Costituzione.

Da fine marzo si attiva così una linea di comunicazione diretta tra la presidenza bosniaca e il Dipartimento di Stato statunitense.

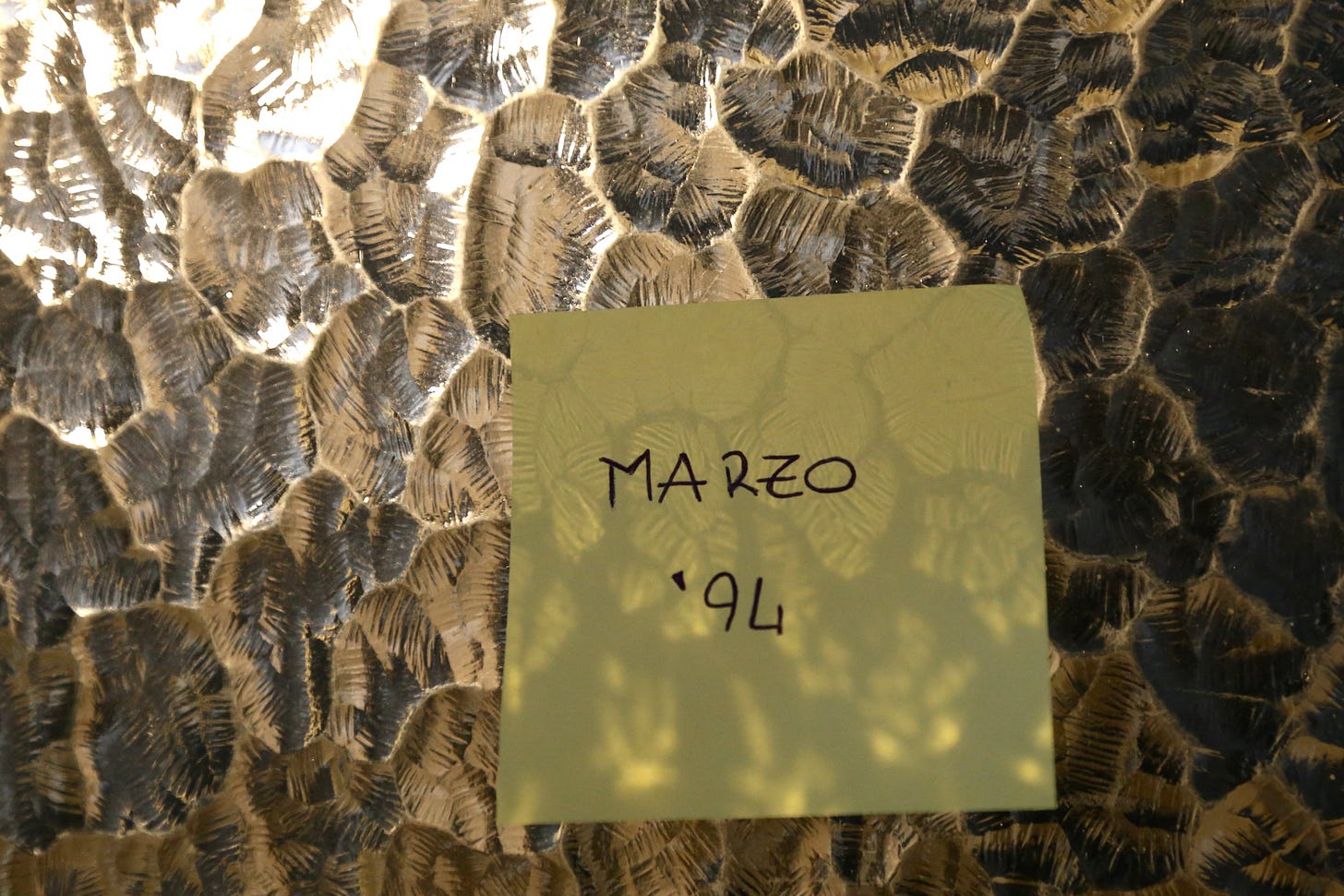

È così che i vertici militari serbi decidono di passare all’offensiva nella valle del fiume Drina, là dove ci sono enclave bosgnacche isolate: Goražde, Žepa, Srebrenica e Tuzla.

Il casus belli viene trovato in una (inventata) offensiva che l’Esercito della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina starebbe preparando per collegare tutte le enclave lungo la Drina con Sarajevo, spingendosi fino a conquistare i territori del Sangiaccato e del Kosovo per collegare tutta la popolazione musulmana sul territorio ex-jugoslavo.

Dopo il rifiuto del governo bosniaco di accettare il cessate il fuoco, nella notte tra il 28 e il 29 marzo viene scatenata una massiccia offensiva su Goražde.

Dalla Serbia e dal Montenegro confluiscono nell’enclave incastonata nella valle della Drina oltre 10 mila soldati - tra cui criminali rilasciati appositamente dalle carceri e le Tigri di Arkan - 100 carri armati e più di 300 mortai. L’offensiva è guidata dal capo di Stato maggiore dell’esercito jugoslavo, Momčilo Perišić, e da quello dell’esercito della Republika Srpska, Ratko Mladić.

A fronteggiarle sono solo quattro brigate di difensori dell’esercito bosniaco di stanza a Goražde, che dopo la fine degli assalti nell’estate del 1993 hanno rilassato l’attenzione, pensando di essere al sicuro nell’«area protetta» dell’ONU.

Il sostegno di chi ogni giorno - leggendo e condividendo - dà forza a questo progetto indipendente è fondamentale per realizzare tutto ciò che hai letto e ascoltato. E anche di più.

Se pensi di conoscere qualcuno o qualcuna a cui potrebbe interessare BarBalcani - Podcast, perché non regalare un abbonamento?

Perché dietro un prodotto sempre più originale c’è un sacco di lavoro nascosto, per sviluppare nuove idee, interviste e collaborazioni. Che può essere reso possibile anche grazie al tuo supporto.

Qui l’archivio del podcast Le guerre in Jugoslavia:

A questi link puoi trovare il riassunto degli anni già trascorsi:

Share this post