Maggio 1994.

Mentre si consuma la tragedia dei 26 giorni di assedio a Goražde, una coalizione ristretta di potenze internazionali - Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia e Germania - dà vita al Gruppo di contatto per rendere più rapido e snello il processo di pacificazione della Bosnia ed Erzegovina [puoi recuperare qui l’ultimo episodio di BarBalcani - Podcast].

L’obiettivo di cercare un accordo preliminare sulla pace da imporre poi alle parti in guerra si scontra subito con il fallimento della tregua richiesta come primo passo per arrivare a una soluzione definitiva.

In particolare il governo di Sarajevo - con la fine degli scontri con i croato-bosniaci - ha spostato le proprie truppe dalla Bosnia centrale alla Bosnia settentrionale per cercare di rompere il corridoio serbo di Brčko con la Bosnia orientale.

Un progetto bellico ambizioso e difficile da realizzare a causa della disparità di forze e armamenti in campo. Ma che per la prima volta mostra come tra bosgnacchi e croato-bosniaci si stia saldando un’unità non solo politica dopo la pace di metà marzo.

Segnali di unità

Da parte di Sarajevo l’offensiva su Brčko corrisponde a un tentativo di riequilibrare le forze sul campo di battaglia, per presentarsi in una posizione di maggiore forza ai tavoli negoziali per la pace.

Brčko si trova nella Bosnia nord-orientale, a ridosso della Croazia a nord e della Serbia a est. E più nello specifico è il punto di passaggio obbligato tra Belgrado, capitale della Repubblica Federale di Jugoslavia, e Banja Luka, capitale de facto della Republika Srpska.

Tagliare il corridoio di Brčko permetterebbe non solo di interrompere i rifornimenti inviati dal presidente serbo, Slobodan Milošević, all’omologo serbo-bosniaco, Radovan Karadžić, ma anche di rompere la continuità territoriale tra le conquiste serbe nel nord e nell’est del Paese.

È così che, per la prima volta dalla pace tra Croazia e Bosnia ed Erzegovina siglata il 18 marzo a Washington, le forze armate bosgnacche e croato-bosniache sferrano un attacco congiunto e coordinato contro l’esercito serbo-bosniaco proprio a Brčko.

E anche se l’offensiva non raggiunge del tutto il risultato sperato - una porzione del corridoio di Brčko rimane ancora sotto il controllo serbo - si tratta della prima dimostrazione della solidità della neo-costituita Federazione di Bosnia ed Erzegovina.

Al punto che il 31 maggio il croato-bosniaco Krešimir Zubak (da poco più di due mesi presidente della Repubblica Croata dell’Erzeg-Bosnia) viene nominato primo presidente della Federazione di Bosnia ed Erzegovina.

A reggere è anche l’intesa tra Sarajevo e Zagabria sull’invio di armi dall’Iran alla Bosnia ed Erzegovina passando dal territorio croato. Dopo aver ricevuto il consenso tacito degli Stati Uniti, lo stesso presidente della Croazia, Franjo Tuđman, stringe i contatti con Teheran e si assicura una provvigione del 30% per il transito.

Le armi e i macchinari per la produzione bellica iraniani portano a Sarajevo anche una nuova ondata di influenza politica del mondo islamico sull’establishment politico bosgnacco.

Con implicazioni sempre più nazionaliste e intransigenti da parte del presidente bosniaco, Alja Izetbegović, e il suo Partito d’Azione Democratica contro matrimoni inter-etnici, tradizioni culturali serbe e ideali di convivenza che da sempre hanno contraddistinto la società bosniaca in generale e della capitale Sarajevo in particolare.

Il Piano di pace del Gruppo di contatto

Nonostante il fallimento della tregua proposta a fine aprile, il 13 maggio a Ginevra il Gruppo di contatto presenta la sua prima bozza del Piano di pace per la Bosnia ed Erzegovina.

L’assetto del nuovo piano di pace prende molta ispirazione dal Piano Juppé-Kinkel del novembre 1993, tramontato in pochi mesi a causa dell’aumento della tensione diplomatica tra Stati Uniti e Francia.

Il Piano del Gruppo di contatto riprende la divisione del territorio bosniaco con circa le stesse percentuali, ma solo per sei mesi di tregua e in due parti (non in tre): il 51% ai croato-bosniaci/bosgnacchi e il 49% ai serbo-bosniaci.

Dopo la fine definitiva delle ostilità la Federazione di Bosnia ed Erzegovina e la Republika Srpska si dovranno federare, per tenere in vita lo Stato bosniaco con un compromesso accettabile per tutte le parti. Inclusa una Costituzione comune.

La proposta viene presentata come l’ultima possibilità e non negoziabile. Prendere o lasciare.

In caso di rifiuto l’UNPROFOR si ritirerà dalla Bosnia ed Erzegovina (un rischio enorme per Sarajevo) e saranno inasprite le sanzioni internazionali contro la Repubblica Federale di Jugoslavia (ormai insostenibili per Belgrado).

Inevitabilmente lo scenario prospettato dal Gruppo di contatto scontenta i due leader contrapposti sul territorio bosniaco.

Il presidente bosniaco Izetbegović capisce di aver perso il sostegno incondizionato degli Stati Uniti, essendo costretto a cedere alla Republika Srpska non solo la città di Prijedor nella Bosnia nordoccidentale, ma anche tutta una serie di centri nella Bosnia orientale: Foča, Vlasenica, Zvornik, Rogatica, Bratunac.

Il presidente serbo-bosniaco Karadžić è furente, perché il Piano prevede la cessione di quasi un terzo dei territori attualmente controllati dall’esercito della Republika Srpska alla Federazione di Bosnia ed Erzegovina.

Molto più favorevole è invece il presidente serbo Milošević, che da mesi cerca una via di uscita - senza perdere la faccia - a una guerra che si sta rivelando catastrofica per l’economia nazionale.

Perché, in fondo, il Piano del Gruppo di contatto permetterebbe ancora a Belgrado di sostenere che la guerra è stata vinta, con metà del territorio bosniaco conquistato e solo una piccola porzione della Grande Serbia fuori dal controllo della componente etnica serba.

Insomma, con un astuto cambio di retorica Milošević può presentare il risultato di quasi tre anni di guerra tra il territorio croato e quello bosniaco come una “piccola Grande Serbia”. Tappa intermedia per il raggiungimento del vero obiettivo sul lungo periodo: la “grande Grande Serbia”.

Consapevole però della difficoltà di convincere Karadžić - e ancora scottato dal fallimento nell’aprile 1993 nel farsi da lui rispettare sul Piano Vance-Owen - il presidente serbo lascia le mediazioni con Pale ai diplomatici del Gruppo di contatto.

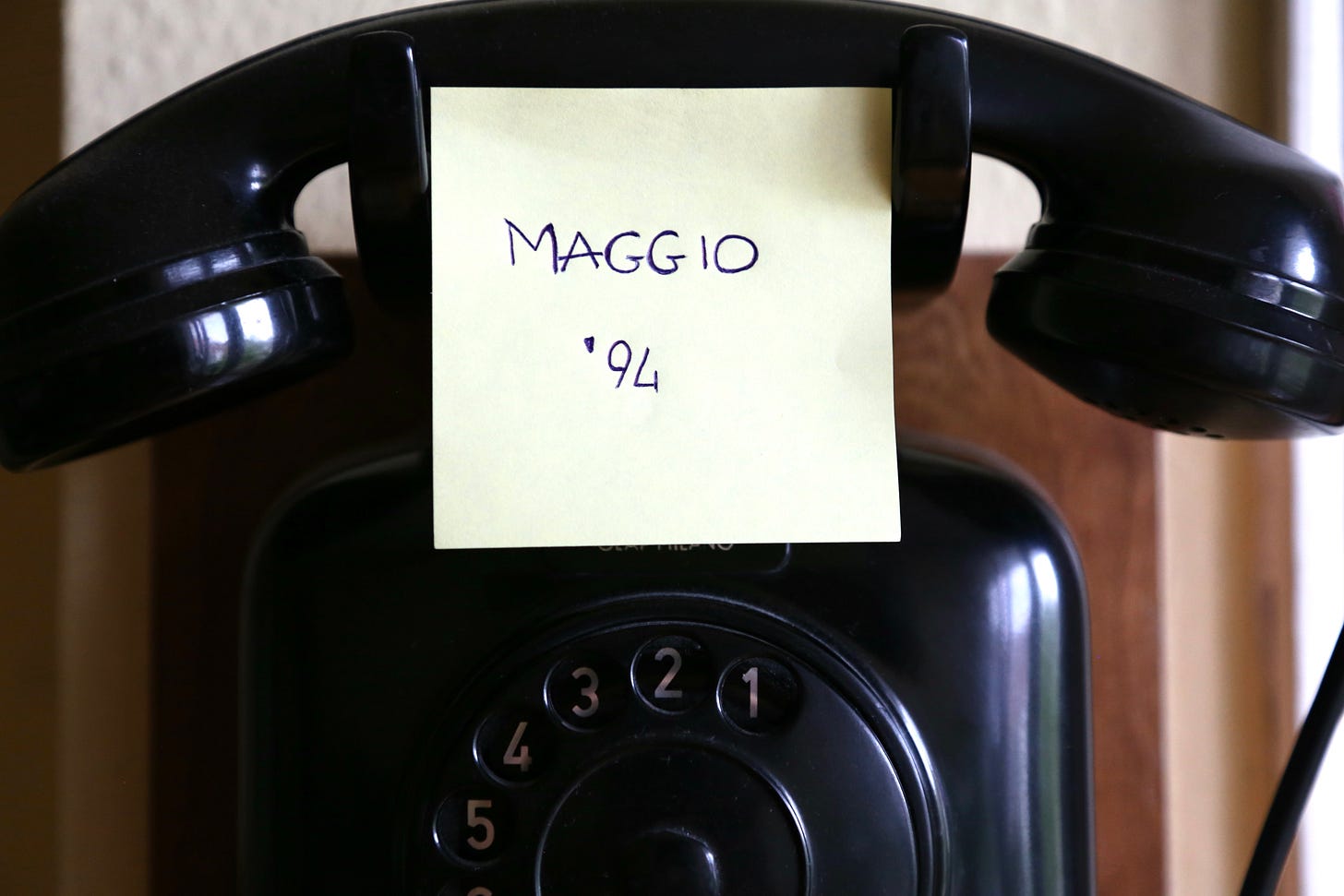

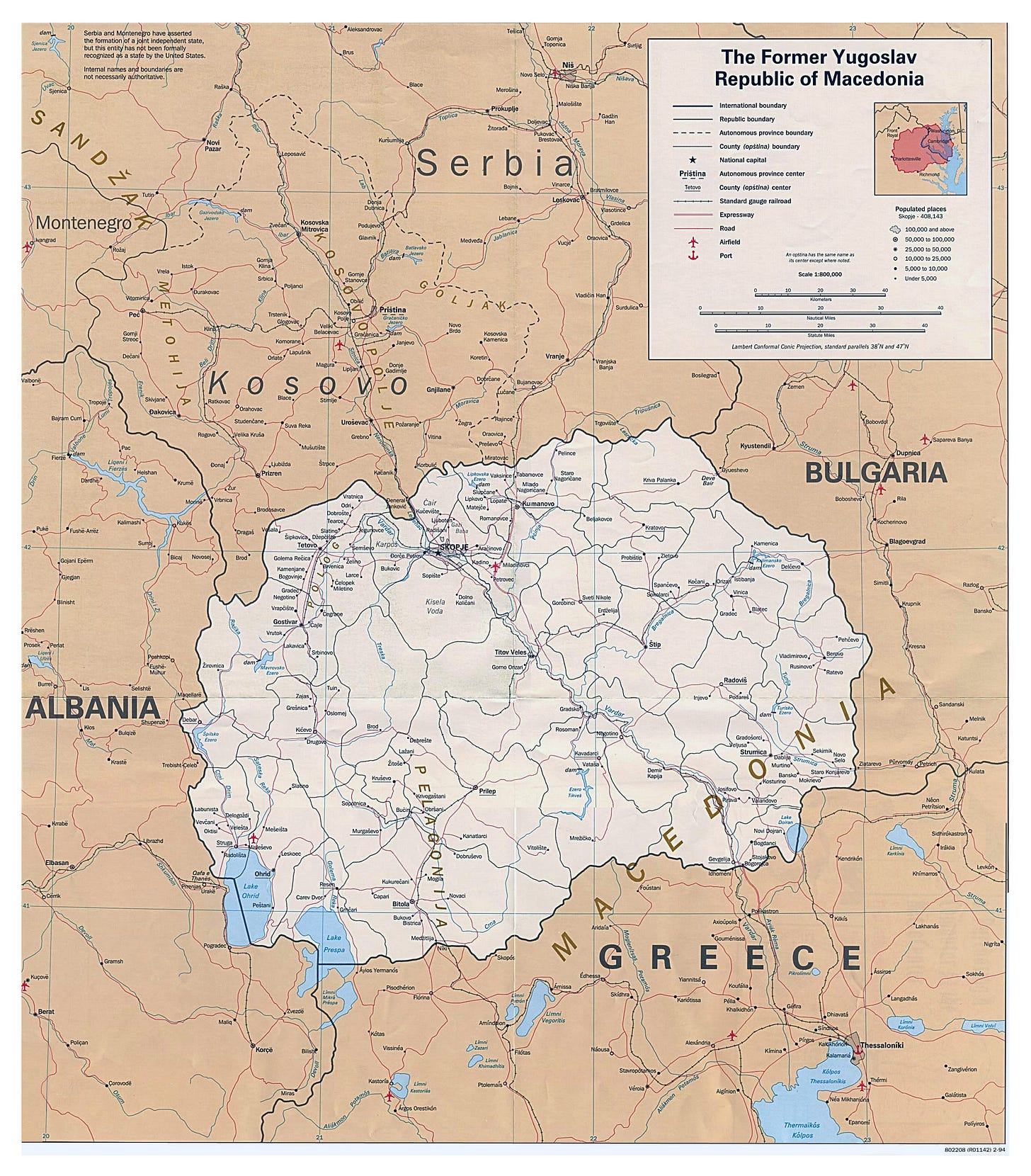

I fronti aperti della Macedonia

Ma nel frattempo c’è un’altra Repubblica ex-jugoslava che sta conoscendo un momento di grave tensione. Non solo con la sua diretta avversaria sulla scena internazionale, ma anche con la maggiore potenza regionale da cui si è staccata nel settembre 1991.

La Repubblica di Macedonia - o Repubblica ex Jugoslava di Macedonia (FYROM) come è riconosciuta dalle Nazioni Unite - sta affrontando dalla sua nascita l’opposizione della Grecia, a partire dalla questione del nome per motivi nazionalisti.

Nonostante il veto di Atene sull’indipendenza di Skopje, la Macedonia è membro delle Nazioni Unite dall’8 aprile 1993. Ma la situazione nella Repubblica è così instabile da costringere gli Stati Uniti a intervenire con un contingente di soldati, inquadrati all’interno dell’UNPROFOR.

Quasi la metà di tutto il contingente di oltre mille caschi blu di stanza nella base militare ex-jugoslava di Krivolak è composto da soldati statunitensi inviati tra l’autunno 1993 e la primavera 1994 (gli altri sono del battaglione nordico da Svezia, Finlandia, Danimarca e Norvegia).

Ed è proprio questa consistente presenza militare statunitense ed europea che per il momento impedisce alla tensione lungo i confini di degenerare in un nuovo conflitto. Non con la Grecia, ma con la Serbia.

Già nel gennaio 1992 Milošević - infastidito dalla scissione macedone dalla Jugoslavia, ma non al punto di scatenare un conflitto come in Bosnia ed Erzegovina - ha cercato una sponda in Atene, proponendo all’allora premier Konstantinos Mitsotakis una spartizione della Macedonia e la creazione di legami confederali tra Serbia e Grecia.

Proposta rifiutata, ma non è venuta meno l’attenzione di Belgrado verso il fronte meridionale. Soprattutto per il flusso di armi e merci di contrabbando verso la Serbia e la Bosnia ed Erzegovina e per i legami tra la componente etnica albanese in Kosovo e in Macedonia.

Tra l’11 e il 12 maggio si registra un ammassamento di truppe jugoslave sulla frontiera macedone, che per l’80% della sua lunghezza (pari a 270 chilometri) non è definito da alcun trattato ufficiale.

Nei giorni successivi seguono continui sconfinamenti da parte dei soldati serbi, confermati dal comandante dell’UNPROFOR di stanza in Macedonia, il generale norvegese Tryggve Tellefsen. Che lancia un monito allarmante: i caschi blu non sarebbero in grado di evitare un conflitto su larga scala tra Belgrado e Skopje.

Il sostegno di chi ogni giorno - leggendo e condividendo - dà forza a questo progetto indipendente è fondamentale per realizzare tutto ciò che hai letto e ascoltato. E anche di più.

Se pensi di conoscere qualcuno o qualcuna a cui potrebbe interessare BarBalcani - Podcast, perché non regalare un abbonamento?

Perché dietro un prodotto sempre più originale c’è un sacco di lavoro nascosto, per sviluppare nuove idee, interviste e collaborazioni. Che può essere reso possibile anche grazie al tuo supporto.

Qui l’archivio del podcast Le guerre in Jugoslavia:

A questi link puoi trovare il riassunto degli anni già trascorsi:

Share this post