Giugno 1994.

Il Gruppo di contatto ha presentato la prima bozza del Piano di pace per la Bosnia ed Erzegovina, che prevede una divisione del territorio su base etnica prima della definitiva ricomposizione dello Stato bosniaco attraverso una nuova federazione [puoi recuperare qui l’ultimo episodio di BarBalcani - Podcast].

Pochi leader della regione sono soddisfatti della proposta, fatta eccezione per il presidente serbo, Slobodan Milošević, da mesi alla ricerca di una via di uscita dignitosa da una guerra ormai catastrofica per l’economia nazionale.

Una guerra che però Belgrado non mostra di voler smettere di combattere, in primis sul territorio bosniaco.

Ma il livello di tensione militare è in aumento anche su una frontiera rimasta finora abbastanza tranquilla: quella della Repubblica ex Jugoslava di Macedonia.

Lo scoglio Karadžić

Come previsto da Milošević al momento della presentazione della prima bozza del Piano del Gruppo di contatto, il presidente serbo-bosniaco, Radovan Karadžić, si rivela essere il più grande ostacolo all’intesa generale sul piano di pace.

Prima di tutto perché rischia di far saltare la tregua con i bosgnacchi a causa della continua presenza di oltre un centinaio di ‘poliziotti’ a Goražde, dopo il ritiro delle truppe serbo-bosniache il 26 aprile imposto dal Consiglio del Nord Atlantico.

Solo il 7 giugno viene completamente sgomberata l’enclave bosgnacca nella valle della Drina dai militari di Ratko Mladić, e possono così iniziare le dure trattative sulla durata e l’effettiva attuazione della tregua.

Il 10 giugno viene concordato un cessate il fuoco di un mese sul territorio bosniaco. Il rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Yasushi Akashi, lo definisce addirittura «il primo passo per la cessazione delle ostilità» in Bosnia ed Erzegovina.

Ma solo quattro giorni più tardi il presidente della Croazia, Franjo Tuđman, si reca in visita a Sarajevo e denuncia davanti all’omologo bosniaco, Alja Izetbegović, il «comune nemico serbo». A suggello della pace tra Croazia e Bosnia ed Erzegovina siglata il 18 marzo a Washington.

Ogni giorno che passa Karadžić diventa sempre più un problema, non solo per il Gruppo di contatto ma anche per Belgrado.

Ormai in contrasto quasi aperto da mesi, il leader serbo-bosniaco sta cercando di rendersi sempre più indipendente da Milošević, smantellando la rete di informatori formata da Belgrado a Pale e opponendosi a tutto ciò che ha un ricordo di socialismo jugoslavo (a differenza del presidente serbo).

Milošević non si capacita di come Karadžić non riesca a comprendere che la sistemazione territoriale del Piano del Gruppo di contatto agevolerebbe la creazione di una “piccola Grande Serbia” - ovvero l’unione della Republika Srpska con la Jugoslavia - prima del raggiungimento dell’obiettivo della “grande Grande Serbia”.

È per questo che - per voce del presidente della Repubblica Federale Jugoslava, Zoran Lilić, burattino nelle mani di Milošević - Karadžić viene avvertito che il futuro dei cittadini jugoslavi non può essere preso in ostaggio dall’ottusità di nessun leader, nemmeno quello della Republika Srpska.

Per tutta risposta il presidente serbo-bosniaco si presenta come «leader di tutti i serbi» nel corso di una visita a Mosca, dove dichiara che non accetterà il nuovo piano di pace per la Bosnia ed Erzegovina.

E alza la posta. In caso di ripartizione del territorio al 51% (ai croato-bosniaci/bosgnacchi) e 49% (ai serbo-bosniaci), si scatenerà una guerra regionale estesa a Serbia, Montenegro, Kosovo e Bosnia ed Erzegovina.

«Se le mappe non saranno corrette, dovremo definitivamente proibire alla mafia mondiale di interessarsi dei nostri problemi», è la minaccia di Karadžić alla riunione di Parigi di fine giugno per l’elaborazione della versione definitiva della ripartizione territoriale secondo il Gruppo di contatto.

Sconfinamenti e censimenti

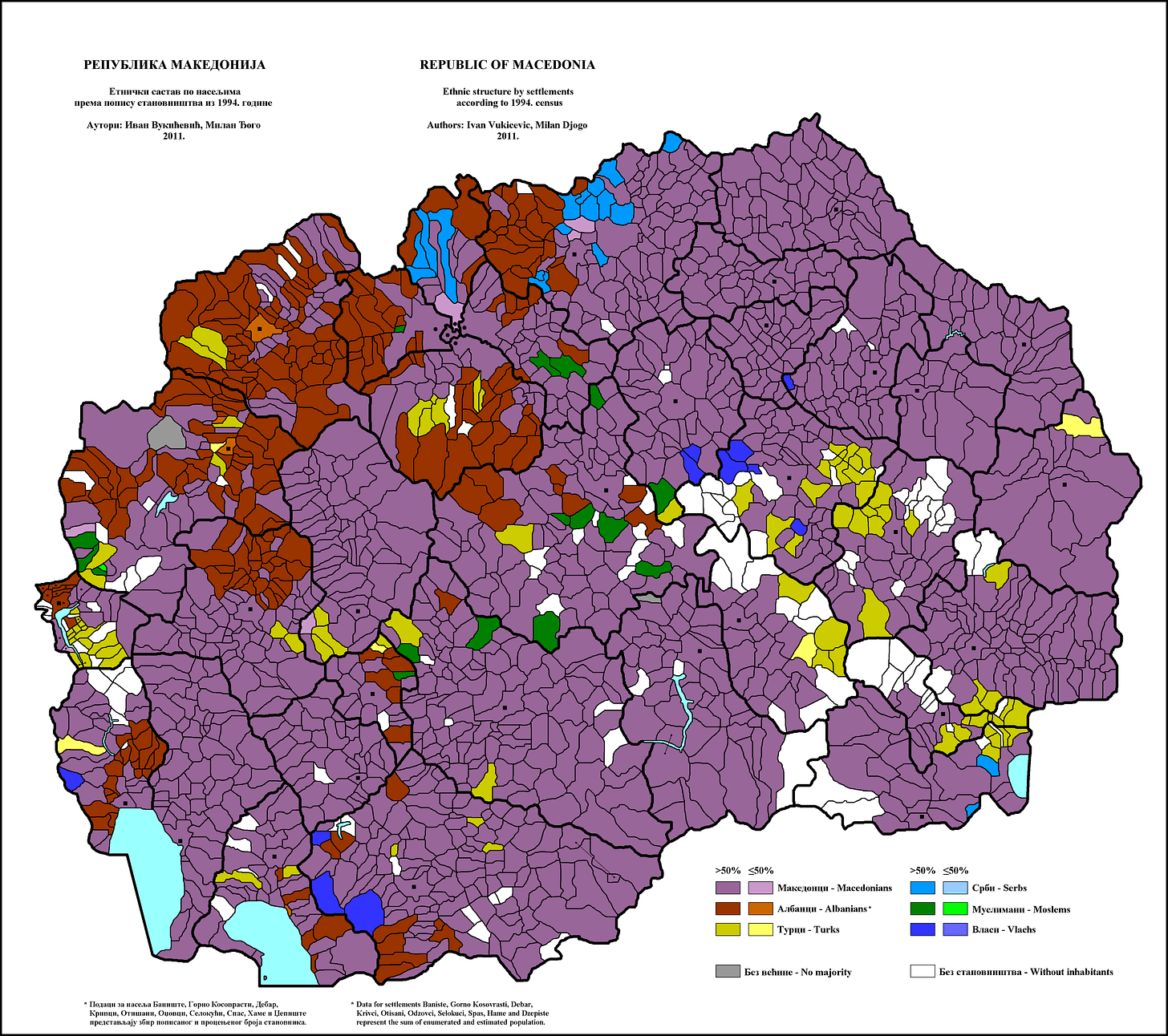

Continua nel frattempo l’escalation di tensione tra la Serbia e il vicino meridionale della Macedonia, un’altra Repubblica ex-jugoslava indipendente dal settembre 1991.

Dopo l’ammassamento di truppe jugoslave sulla frontiera macedone e continui sconfinamenti, a maggio il comandante dell’UNPROFOR di stanza in Macedonia, il generale norvegese Tryggve Tellefsen, ha lanciato l’allarme sul fatto che i mille caschi blu di stanza nella base militare ex-jugoslava di Krivolak non sarebbero in grado di evitare un conflitto su larga scala tra Belgrado e Skopje.

La situazione si fa sempre più preoccupante, al punto che il presidente della Macedonia, Kiro Gligorov, avverte che «il pericolo viene da nord». Cioè da Belgrado. Perché la frontiera macedone per l’80% della sua lunghezza (pari a 270 chilometri) non è definita da alcun trattato ufficiale.

Il 17 giugno soldati jugoslavi sconfinano di centinaia di metri e pochi giorni più tardi scavano trincee sulle alture di Strazha, oltre il confine serbo e kosovaro. Il 21 giugno un ufficiale di Skopje viene sequestrato in territorio macedone, portato in Serbia e interrogato per ore prima del rilascio.

In questo clima di tensione militare, all’interno della Repubblica si apre un altro fronte di tensione, ma sul piano etnico.

Il 21 giugno inizia il censimento della popolazione della Macedonia, finanziato e monitorato dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

Richiesto dalla comunità di etnia albanese che si sente sottorappresentata dal governo di Skopje, il censimento viene boicottato proprio da una parte della comunità albanese in polemica con la mancata concessione del certificato di cittadinanza a tutti i suoi membri.

Alla fine la componente etnica albanese risulta il 23%, quella macedone il 66% e il restante 11% distribuito tra serbi, turchi, valacchi e musulmani.

Ma anche il presidente Gligorov riconosce che molto probabilmente la comunità albanese che popola soprattutto la Macedonia nord-occidentale - nelle aree di confine con Albania e Kosovo - rappresenta almeno un terzo della popolazione complessiva.

Il sostegno di chi ogni giorno - leggendo e condividendo - dà forza a questo progetto indipendente è fondamentale per realizzare tutto ciò che hai letto e ascoltato. E anche di più.

Se pensi di conoscere qualcuno o qualcuna a cui potrebbe interessare BarBalcani - Podcast, perché non regalare un abbonamento?

Perché dietro un prodotto sempre più originale c’è un sacco di lavoro nascosto, per sviluppare nuove idee, interviste e collaborazioni. Che può essere reso possibile anche grazie al tuo supporto.

Qui l’archivio del podcast Le guerre in Jugoslavia:

A questi link puoi trovare il riassunto degli anni già trascorsi:

Share this post