Ottobre 1991.

È iniziata la Conferenza sul futuro della Jugoslavia e dei suoi popoli e il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato all’unanimità la Risoluzione 713 sull’embargo di armi in Jugoslavia [puoi recuperare qui l’ultimo episodio di BarBalcani - Podcast].

Due mosse del tutto controproducenti.

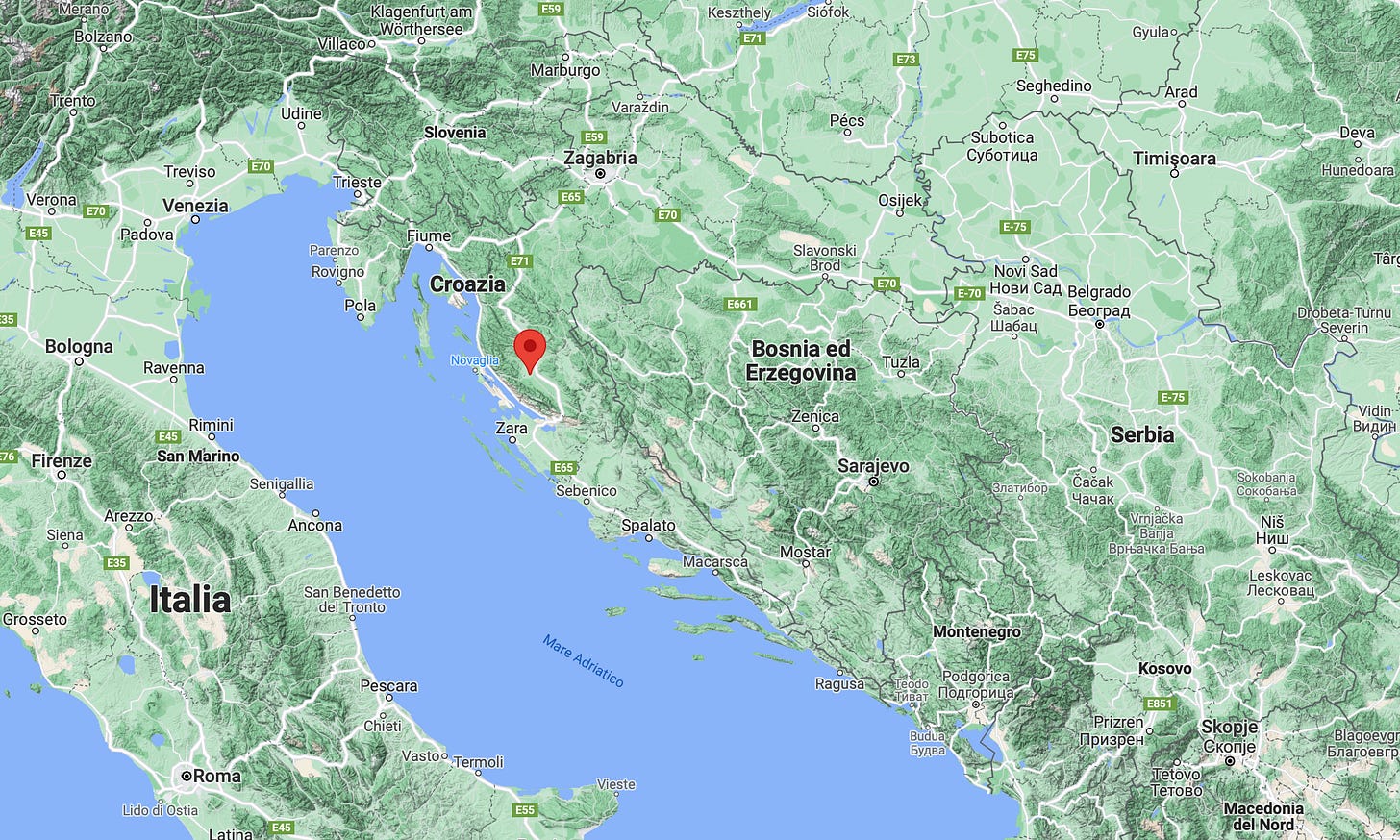

In Croazia la guerra continua con il drammatico assedio di Vukovar e i nuovi scenari bellici in Dalmazia.

In Bosnia si inizia ad assistere ai primi scontri armati.

Nonostante i vari cessate il fuoco e le tregue di facciata, i conflitti etnici si espandono a macchia d’olio in quasi tutte le Repubbliche Socialiste.

Attacco al Palazzo

L’Armata Popolare Jugoslava (JNA) ha sposato da mesi la causa della Grande Serbia, il progetto di unire tutti i territori abitati dai serbi dell’ex-Jugoslavia in un’unica nazione.

Almeno da quando il generale Veljko Kadijević ha elaborato il Piano Ram.

L’offensiva in Croazia è scattata a luglio e dopo tre mesi di combattimenti sono sotto assedio tutti i grandi centri abitati.

Vukovar in Slavonia orientale. Zara, Spalato e Dubrovnik in Dalmazia.

Zagabria non è distante, ma l’interesse sulla capitale della Croazia è relativo. Da Belgrado l’ordine è di far confluire i soldati federali verso la Krajina, la Slavonia e la Bosnia.

Anche se le azioni eclatanti non sono certo disdegnate. Anzi.

L’occasione perfetta è il 7 ottobre, il giorno in cui scade la moratoria di tre mesi sancita dagli Accordi di Brioni.

La Slovenia ribadisce la propria indipendenza, non avendo più incontrato ostacoli dopo la guerra dei 10 giorni.

Le cose vanno diversamente in Croazia, che rompe tutti i legami con la Repubblica Socialista Federale.

Il presidente serbo, Slobodan Milošević, e lo Stato maggiore della JNA decidono di dare una lezione al presidente croato, Franjo Tuđman.

In poche parole, attentano alla sua vita e cercano di provocare un massacro a Zagabria.

Alle 15:04 del 7 ottobre un Mig lancia due missili contro il palazzo presidenziale, colpendo in pieno l’ufficio di Tuđman e scoperchiando il tetto seicentesco.

Il presidente croato si salva perché poco prima dell’attacco aveva deciso di accompagnare a prendere un caffè al pianterreno il presidente della Jugoslavia, Stipe Mesić, e il primo ministro federale, Ante Marković, dopo un colloquio.

Nelle sue memorie, Tuđman scrive:

«Ci teniamo per mano finché non usciamo per strada. Sulle scale, intonaco, pezzi d’arredo, vetri. L’enorme antico portale d’ingresso è distrutto. Nel cortile un cratere, la gente è in fuga».

L’offensiva serba continua con un tentativo di provocare una catastrofe ecologica. Alcuni missili colpiscono una fabbrica di prodotti farmaceutici e altri impianti chimici.

Non che i croati rispondano con meno crudeltà.

Tra il 16 e il 17 ottobre viene compiuto un massacro a Gospić, una città a 50 chilometri da Zara.

Una spedizione di polizia finisce con il rapimento di 150 persone di etnia serba.

Circa cento di loro - tra le figure di spicco della città - vengono sequestrati e fucilati. I loro corpi sono ritrovati successivamente in alcune fosse comuni.

Le indagini porteranno agli ultranazionalisti dell’Unione Democratica Croata (HDZ). I responsabili saranno identificati nel generale Mirko Norac e nell’ufficiale Tihomir Orešković.

Inoltre la Guardia Nazionale Croata continua a tenere sotto scacco le caserme federali, bloccandole e tagliando ogni approvvigionamento.

Una decisione che getta benzina sul fuoco nella guerra tra Belgrado e Zagabria.

Il destino di Bosnia, Kosovo e Sangiaccato

L’eco delle vicende croate ha un forte impatto anche fuori dai confini della Repubblica.

Sull’onda dell’indipendenza slovena, croata e macedone, anche gli albanesi kosovari votano la risoluzione per l’indipendenza e la sovranità del Kosovo.

Il 19 ottobre il Parlamento di Pristina dichiara la nascita della Repubblica del Kosovo e si forma un governo provvisorio.

La separazione istituzionale è netta. Ma le autorità serbe per il momento preferiscono tollerare il “gioco” dell’indipendenza, gestendo nell’ombra la ricolonizzazione dei serbi del Kosovo e mantenendo i propri presidi di potere sul territorio.

Qualcosa di simile avviene nel Sangiaccato, la regione storica a maggioranza musulmana (due terzi dei 500 mila abitanti sono di fede islamica) compresa tra la Serbia e il Montenegro.

Tra il 25 e il 27 ottobre i rappresentanti politici musulmani organizzano un referendum sull’autonomia.

Sia il governo provvisorio in Kosovo, sia il referendum nel Sangiaccato vengono dichiarati illegali da Belgrado.

Le situazione più fragile è però quella in Bosnia ed Erzegovina.

Il 7 ottobre il presidente bosniaco, Alija Izetbegović, presenta al Parlamento di Sarajevo un memorandum che propone la costituzione di uno «Stato sovrano, democratico e indivisibile».

Nella nuova Bosnia ed Erzegovina tutti i popoli che la compongono - musulmani, serbi e croati - godrebbero degli stessi diritti civili e politici.

Nei fatti è una dichiarazione di indipendenza dalla Federazione jugoslava.

La proposta viene accolta con favore dai deputati del Partito di azione democratica (SDA) e da quelli dell’Unione democratica croata (HDZ). Intransigente invece il Partito democratico serbo (SDS).

Il memorandum viene approvato il 15 ottobre.

Il nuovo governo decide di adottare come stemma nazionale i gigli d’oro su campo blu, simbolo araldico della dinastia sovrana dei Kotromanić, che tra il 1254 e il 1463 rese grande la Bosnia.

È un tentativo di appellarsi alle radici comuni di tutti i bosniaci.

Ma la porta dei serbo-bosniaci è chiusa.

I 73 deputati dell’SDS abbandonano l’Aula e in un’assemblea a Banja Luka si esprimono a favore dell’unione con la Jugoslavia e con le regioni autonome della Krajina e della Slavonia.

Sono i presupposti di uno dei conflitti etnici più drammatici della storia recente europea.

Ad alimentarlo è il leader dei serbo-bosniaci, Radovan Karadžić. Pessimo poeta, ottimo demagogo ed eccellente “macellaio”, in una seduta del Parlamento di Sarajevo lancia il suo anatema genocida sul futuro della Bosnia:

«Dobbiamo impedire che la Bosnia ed Erzegovina segua la strada della Slovenia e della Croazia. State attenti al gioco che fate, perché i musulmani non potranno difendersi se faranno la guerra. Il vostro popolo perirà sull’autostrada dell’inferno».

Il presidente Izetbegović commenta che «le sue parole e il suo comportamento spiegano perché nessuno vuole più una Jugoslavia simile a quella desiderata da Karadžić. Nessuno, se non forse i serbi».

Ma in ottobre è già troppo tardi per arrestare la macchina dell’odio etnico, anche in Bosnia ed Erzegovina.

Un Piano senza speranza

Nel frattempo la Comunità Europea (CEE) è ancora alla ricerca di una soluzione alla crisi in Jugoslavia accettabile per tutte le parti in causa.

La Dichiarazione d’intenti della Conferenza dell’Aja ha posto le basi per il Piano di Lord Peter Carrington.

Constatando che non esistono più le condizioni per il ripristino della Repubblica Socialista Federale, il diplomatico britannico suggerisce la costituzione di una comunità flessibile.

La base è una libera alleanza di Stati sovrani e indipendenti, che dovrebbero collaborare volontariamente in campo economico, fiscale e militare.

La comunità avrebbe una personalità giuridica e istituzioni comuni, con la possibilità di stringere legami bilaterali anche più stretti.

Facile ritrovarci una sorta di CEE in miniatura. O un tentativo di forzare la mano con una soluzione fin troppo ottimistica.

Il Piano Carrington si concentra soprattutto sulla tutela delle minoranze. Per i gruppi più numerosi in determinate aree è prevista la possibilità di godere di speciali diritti politici e della doppia cittadinanza.

Tutte le Repubbliche sono riluttanti a questa idea. Ma è la Serbia ad affossarla definitivamente.

Belgrado rifiuta esplicitamente il Piano Carrington, perché sostiene di non poter tollerare che la Jugoslavia sia cancellata con una firma.

La questione sui Balcani è di natura identitaria in territori ritenuti di proprietà esclusiva di un determinato popolo o etnia.

Il compromesso non è un’opzione.

La guerra infatti non si ferma mai. A nulla valgono gli inconcludenti cessate il fuoco.

Dubrovnik viene circondata sia da terra sia dal mare. Le città dalmate si ritrovano tutte sotto tiro dell’Armata federale.

Vukovar si trasforma in una Stalingrado, mentre la popolazione cerca di resistere disperatamente all’assedio serbo.

La città ormai è senz’acqua ed energia elettrica. Viene colpita da oltre 5 mila proiettili al giorno e si regge solo sugli approvvigionamenti lanciati dagli aerei militari di Zagabria.

In verità l’esercito croato avrebbe l’opportunità di rompere l’assedio e liberare la città. Ma dal presidente Tuđman arriva l’ordine di fermare l’azione militare.

Non se ne capisce il motivo. Forse per dare il tempo all’organizzazione Medici Senza Frontiere di evacuare i feriti di Vukovar. O forse per incapacità strategica.

Fatto sta che la JNA sfrutta l’occasione per chiudere di nuovo il cerchio intorno alla città.

Per Vukovar è l’inizio della fine. Il destino della Fortezza del Lupo ora è segnato.

Ti è piaciuto questo articolo? Amplifica la voce del nostro percorso parallelo e della newsletter settimanale gratuita sui social:

Altrimenti puoi regalare un abbonamento a chi vuoi. Non lasciare che si perda questo viaggio virtuale sui Balcani!

Qui l’archivio di BarBalcani - Podcast:

Share this post